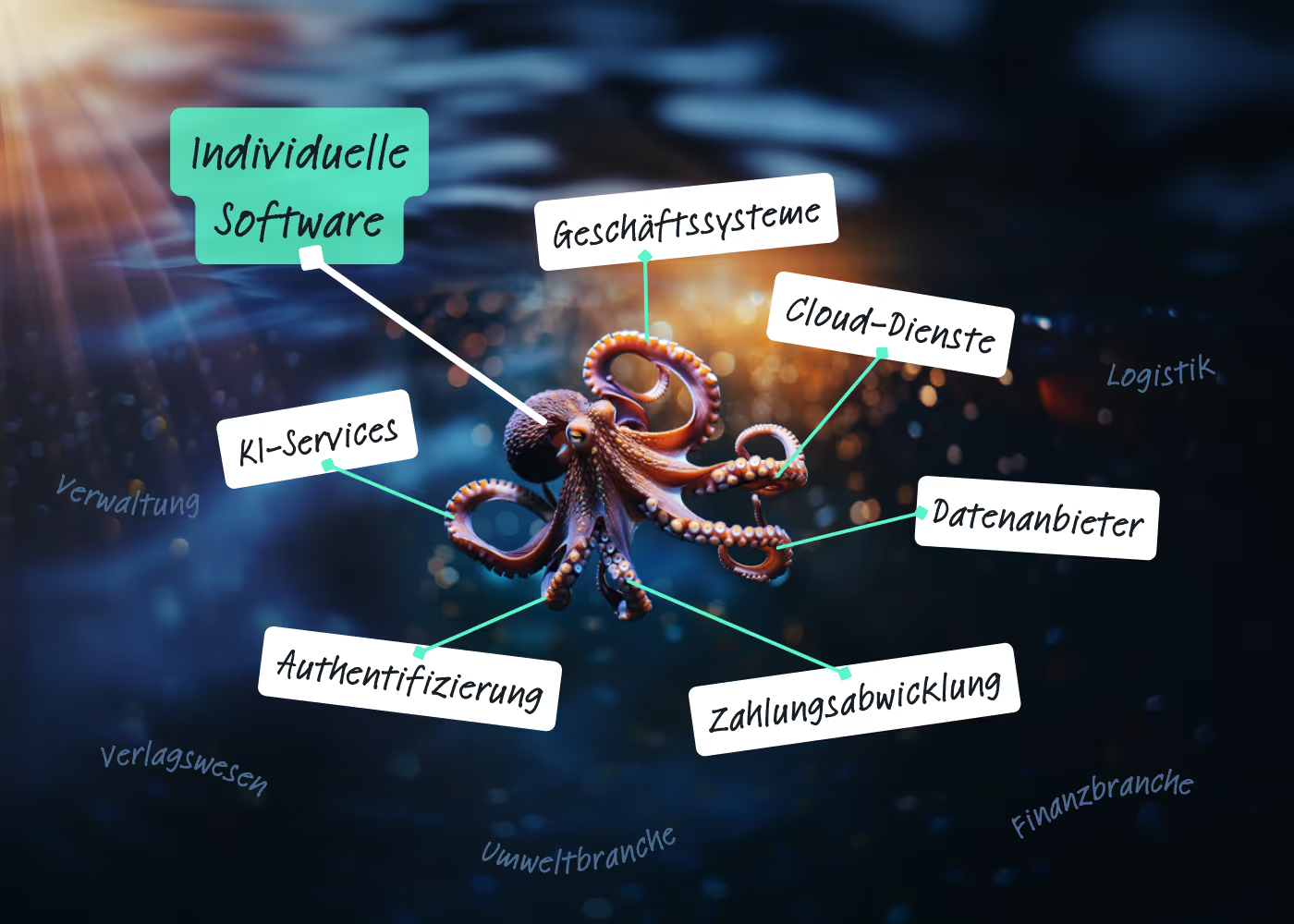

Beim Thema Software-Integration lohnt es sich, zunächst zwischen internen und externen Schnittstellen zu unterscheiden:

Während interne Schnittstellen vor allem die Architektur einer Anwendung betreffen, geht es in Projekten fast immer um die externen Verbindungen: ERP-Systeme, CRM-Lösungen, Drittsysteme oder branchenspezifische Anwendungen. Genau hier entscheidet sich, ob Prozesse nahtlos ineinandergreifen – oder ob ein zusätzlicher Bruch im Arbeitsalltag entsteht.

Externe Schnittstellen sind damit der Schlüssel, um aus einem Flickenteppich von Tools eine funktionierende Gesamtlandschaft zu machen.

Doch Schnittstelle ist nicht gleich Schnittstelle: Es gibt unterschiedliche Eigenschaften und sehr verschiedene Anwendungsfelder.

So wird deutlich: „Die Schnittstelle“ gibt es nicht.

Je nach Prozess und Tool reicht die Spannweite von pragmatischen Workarounds bis hin zu tiefgreifenden, hochautomatisierten Integrationen.

Für viele Entscheider ist Integration ein Angstthema: „Können meine Tools überhaupt miteinander sprechen?“ – „Was, wenn es nicht klappt?“

Dabei gilt: Wer individuelle Software entwickelt, denkt Integration von Beginn an mit. Neue Systeme entstehen nicht isoliert, sondern werden so gebaut, dass sie sich nahtlos ins bestehende Ökosystem einfügen.

Das unterscheidet individuelle Softwareentwicklung von anderen Ansätzen:

Die zentralen Vorteile externer Integrationen sind Automatisierung und die Vermeidung von Redundanzen.

Oder auch die Möglichkeit, Dienste anzubieten, die man selbst nicht bereitstellen könnte (z. B. Zahlungsabwicklung).

Das Ergebnis: höhere Datenkonsistenz, bessere Sicherheit und effizientere Prozesse.

Die wertstiftendsten Beispiele für externe Integration:

Microsoft Login / Active Directory: Mitarbeitende melden sich mit ihrem Firmenkonto an. Name und E-Mail des Nutzers sind in der Anwendung direkt bekannt. Verlässt jemand das Unternehmen, verschwindet automatisch auch der Zugriff – weniger Verwaltungsaufwand, höhere Sicherheit.

Single Sign-On (SSO) / Entra ID: Ein zentrales Konto reicht für alle Systeme. Nutzerverwaltung passiert an einer Stelle – das erleichtert Onboarding und Offboarding.

ERP-System-Integration: Daten werden automatisch in beide Richtungen abgeglichen. Informationen bleiben konsistent, ohne dass sie doppelt gepflegt werden müssen.

Jobportal-Export: Stellenanzeigen erscheinen automatisch auf externen Plattformen – spart manuellen Aufwand und erhöht Sichtbarkeit.

Zahlungsanbieter (z. B. PayPal, Stripe): Zahlungen laufen automatisiert und sicher im Hintergrund.

CRM-Systeme: Kundendaten sind in allen relevanten Abteilungen aktuell – Vertrieb, Support, Abrechnung.

Business-Intelligence-Tools (z. B. Power BI, Tableau): Daten fließen direkt ins Reporting. So entstehen fundierte, datengetriebene Entscheidungen.

Dokumentenmanagement-Systeme (z. B. SharePoint, OneDrive): Dokumente werden automatisch abgelegt und sind jederzeit auffindbar – unterstützt Compliance und Zusammenarbeit.

Benachrichtigungs- und Kommunikationsdienste (z. B. Teams, Slack, SMS-Gateways): Erinnerungen und Updates kommen automatisch dort an, wo sie gebraucht werden.

Fast jedes Unternehmen nutzt branchenspezifische Tools, die geschäftskritisch sind. Oft fehlt ihnen aber eine saubere Schnittstelle. Genau hier zeigt sich die Stärke individueller Softwareentwicklung. Beispiele aus unseren Projekten:

Faustregel: Je besser die Dokumentation des anzubindenden Tools und je flexibler dieses Tool, desto besser ist das für die Anbindung.

Integration ist kein Selbstläufer. Sie entfaltet ihren Wert, wenn sie in eine passgenaue Lösung eingebettet ist. Deshalb ist sie bei individueller Softwareentwicklung kein Zusatz – sondern Teil des Ganzen. Haben Sie noch Fragen zur Software Integration?

Das hängt vom Prozess ab. Hilfreich sind ein paar Leitfragen:

→ Welche Systeme sind zentral für meine Abläufe?

→ Wie aktuell müssen die Daten sein – reicht ein täglicher Abgleich oder brauche ich Echtzeit?

→ Wie hoch ist die Fehlertoleranz – können kleine Abweichungen toleriert werden oder muss alles 100 % stimmen?

→ Soll die Integration nur einen Use Case lösen oder langfristig mitwachsen?

Tipp: Faustregel – je besser die Dokumentation und je flexibler das anzubindende Tool, desto einfacher die Integration.

Ja – moderne Software bringt in der Regel Schnittstellen mit, die genutzt oder erweitert werden können. Der Aufwand variiert. Manchmal reicht ein einfacher Datenaustausch (z. B. per CSV), manchmal ist eine tiefe Echtzeit-Synchronisation sinnvoll. In jedem Fall gibt es fast immer einen Weg, Systeme ins Zusammenspiel zu bringen.

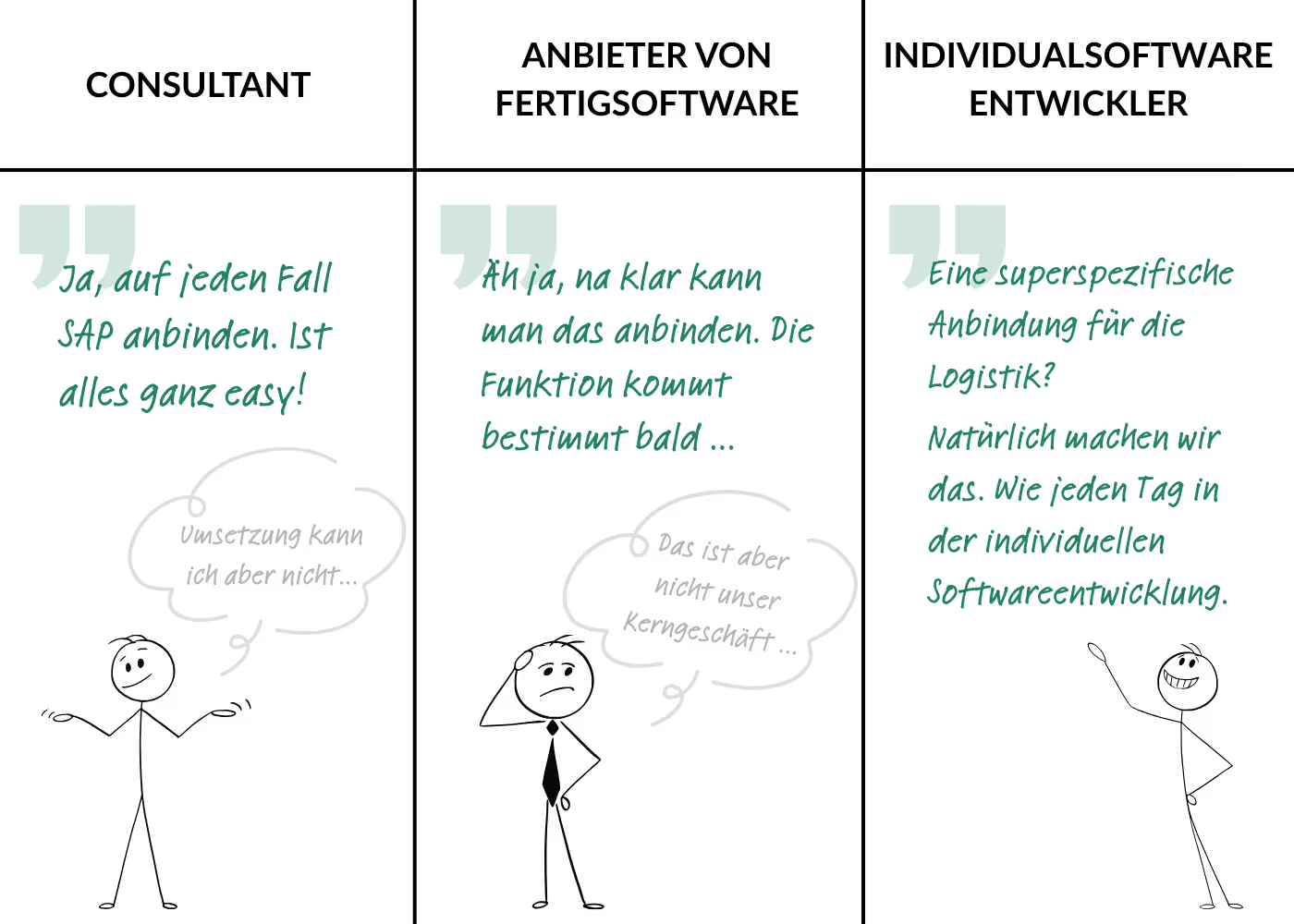

Consultants und Digitalberater geben oft Empfehlungen, setzen sie aber nicht selbst um. Anbieter von Fertigsoftware versprechen zwar einfache Anbindungen, schieben die Verantwortung in der Praxis jedoch häufig auf den Kunden ab. Schließlich ist es nicht ihr Kerngeschäft, individuelle Schnittstellen zu programmieren. Hinzu kommt, dass ihr Personal nicht darin geschult ist, was Verzögerungen und Einbußen in der Qualität mit sich zieht. Bei uns ist Integration dagegen kein Zusatz, sondern ein fester Bestandteil der individuellen Softwareentwicklung.

Bestehende Datenbestände können in neue Systeme migriert werden – zuverlässig und ohne Brüche. So startet die neue Software nicht bei Null, sondern baut auf vorhandenen Informationen auf.

Das reicht vom CSV-Export bis zur 24/7 Live-Synchronisation. Beispiele aus Projekten:Die KI ist oft das Herz der Anwendung – aber sie braucht einen „Körper“, um im Alltag zu funktionieren. Dazu gehören z. B.:

→ Microsoft-Login / Entra ID: Mitarbeitende melden sich mit ihrem Firmenkonto an. Verlässt jemand das Unternehmen, ist der Zugang automatisch gesperrt.

→ ERP-Integration: Daten werden zentral gepflegt und automatisch in andere Systeme übernommen.

→ Jobportal-Export: Stellenanzeigen erscheinen automatisch auf externen Portalen.

→ Kartendienste: Routen und Standorte werden direkt in die Software eingebettet.